20世紀90年代以來,中國展覽行業發展迅速,從最著名的廣交會到后來的萬博會。這些大大小小的展會層出不窮,許多城市把會展業作為重點發展產業,努力建設會展城市,以及各種戶外展會也成為舉辦權的熱點。

據捷迅空調公司反應,在2016年,公司共參加了105次展會安保服務,其中大部分是戶外展會,其中租空調88次,商隊建筑36次,租發電機92次。由此可見,展會帶動了行業內一系列企業的發展,但是太多的展覽會使租賃業陷入資源匱乏,如何解決展會行業發展的問題?

會展業帶動了行業的發展,緊隨北部三個一線城市的廣州之后,廣州是會展最多的地方,但也有一個地方,沈陽正在大力發展會展業。2015年,重慶舉辦各類展覽200余場,實現經濟交易額1094億元,預計2017年將突破2000億元。上半年,重慶共舉辦各類展覽活動119項,貿易額僅670億元。除部分國內展覽活動外,還成功舉辦了3次國際展覽活動。小規模展覽數不勝數,涉及汽車、建材、空調租賃、電纜租賃、機電、醫藥、房地產、環保、服裝、家電、家具等領域。

展會帶動重慶市GDP增長,帶動產業發展的效果非常明顯。此外,展覽業對酒店、交通、餐飲、旅游等相關產業具有1:9的帶動作用。北上廣為何在經濟發展上取得重大突破?事實上,這也是由展覽推動的。以廣州為例,全年舉辦各類展覽活動119項,涉及902萬多人,全年實現相關收入2000億元。其中,會展業直接收入450多億元,帶動相關產業收入1640億元。商務部的調查顯示,隨著經濟的快速發展,我國會展業在沿海地區發展迅速。

近年來,廣東、北京、上海、浙江、江蘇、福建、山東、遼寧等沿海省市會展業發展迅速,形成了以上海、北京、廣州為中心的華東、華北、華南三大會展產業帶。東北和中西部地區會展業發展勢頭不減,東北正在形成第四個會展產業帶。

國務院發展研究中心表示,會展業的發展與國家綜合經濟實力、經濟的整體規模和發展水平成正比。保持快速發展的中國經濟,無疑為會展業提供了廣闊的舞臺。此外,經濟全球化也推動了會展業的發展,使中國成為世界工廠,加快了會展、服務等配套服務領域的發展。有更多的展覽和比賽。一個城市要想成為地標性的會展主辦城市,其基礎設施相對完善,人均收入高于世界中等水平,服務業占國內生產總值的比重超過制造業的一半以上,對外貿易占國內生產總值的比重接近或超過20%,而行業協會的力量相對較強,那么會展經濟將在城市或地區長期強勁增長,并發揮積極作用。

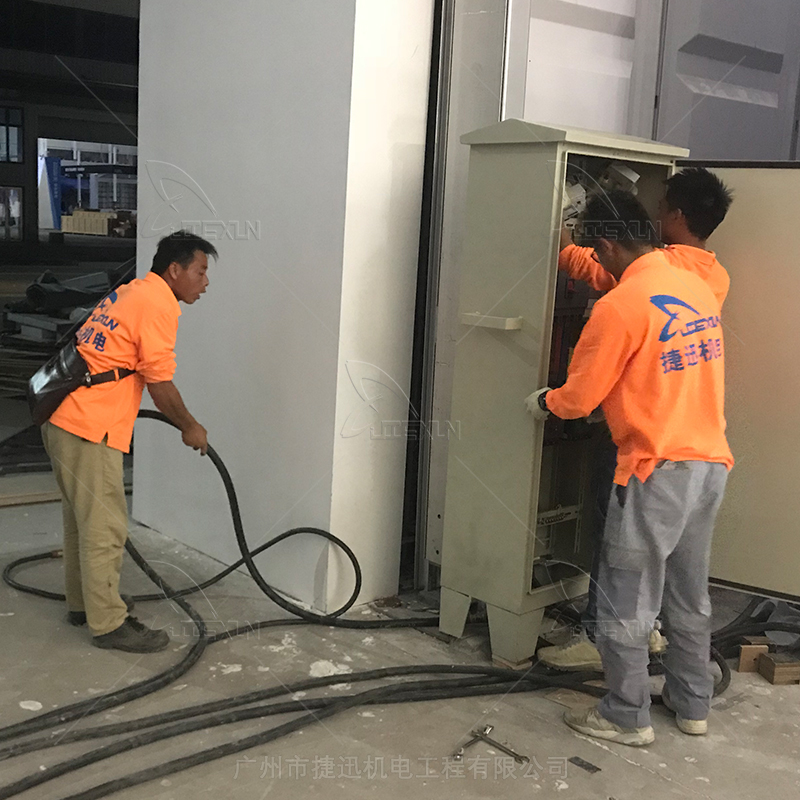

我國展覽行業起步較晚。廣交會從1957年開始,到90年代開始發展,但存在規模小、水平低、場館建設不科學、管理機制落后、臨時用電設備租賃、保障電力電纜租賃配套服務不足等問題,與國際水平相距甚遠,尤其是重復辦展問題十分突出。因為無論展覽規模有多大或有多小,每個企業都對會展帶動的經濟發展感興趣。在政府機構范圍內,有權舉辦展覽的部門包括對外貿易、經濟貿易委員會、商務局、科技局等,行業協會、政府部門、金融機構等,展覽公司也有權組織展覽。因此,反復舉辦展覽并不少見。我國會展業的現狀是,開辦展會在同一時間、同一地點的展會過多,未能形成一個良好的持續發展。競爭的背后是場館效益的下降和流失。與展館面積快速增長形成鮮明對比的是,全國展館總收入增長緩慢。2015年,全國展覽場館收入25億元;2016年,略有增長,達到88億元。但是,展覽場館每平方米建筑面積的平均收入卻在逐年下降。展覽場館平均出租率僅為15%,而發達國家的德國則接近50%。

在某博覽會的座談會中,多家會展企業負責人表示,行業約束機制的缺失是導致會展過度的主要原因。花錢參展,效果喜憂參半,影響了展會的整體質量。展覽的地點和頻率也缺乏限制。國外會展業前后有4個月不能做同樣的展覽規則,展廳不能租給時間相近的兩個類似的展覽,但在我國沒有明確的限制,這損害了一些展覽的聲譽。未來,會展業將健康發展。品牌是關鍵。德國之所以成為世界展覽大國,主要是因為德國創造了品牌規模的展覽,吸引了世界上大多數規模的展覽。

然而,我國會展業還處于起步階段。在其發展之初,政府以行政權力支持這個行業是合理的。政府搭臺、企業唱戲的運作模式在我國一度蓬勃發展。但隨著市場經濟的快速發展,政府應自上而下,發揮經濟資源調節、市場監管、社會管理和公共服務的作用。政府需要制定相關法律法規,走品牌展示市場化道路。通過機構會議和大規模培訓,會展業的發展可以從小到大,在短時間內由弱變強。正是遵循了依托產業、服務業、升級產業的方針。根據城市產業的特點,比如可以選擇本地熱門產業作為會展業的突破口,同時依托中國家電生產基地的產業優勢,可以舉辦中國消費品博覽會,取得了很大的成功,形成服裝、住宅、消費三大品牌展會。